Research

パイロクロア酸化物における超伝導の発見

当研究室の花輪君(当時、博士課程3年)がパイロクロア酸化物Cd2Re2O7において超伝導を発見しました。パイロクロア酸化物はペロブスカイト酸化物と並んで遷移金属酸化物を代表する物質です。後者と関連した物質群における物性研究は、銅酸化物における高温超伝導やマンガン酸化物での巨大磁気抵抗などを中心としてここ10年の間に大きく発展しました。一方、古くから多くの物質が知られていた前者のパイロクロア酸化物でも、その格子の特異性に起因するいくつかの面白い現象がここ数年報告されています。しかしながら、超伝導に関しては全く報告例がなく、その発見が待ち望まれていました。

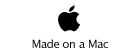

花輪君が注目したパイロクロア酸化物Cd2Re2O7は、1970年代にいくつかの報告があり、電気伝導が金属的であることがわかっていました。彼はこの単結晶を合成し液体ヘリウム3を用いて冷却することによって、約1Kにおいて明確な超伝導転移を発見しました。

この超伝導が普通のフォノンによるBCS超伝導か、はたまた、パイロクロア格子の特異性に関連した磁性や電荷のゆらぎが効いたエキゾチックなものか、現在精力的に研究が展開されています。また、もっと転移温度が上がらないのか(これが一番の楽しみ)、他のパイロクロア酸化物でも超伝導は見つかるか、など興味は尽きません。

なお、われわれの発見後、京大理学部の吉村研究室から同じ物質の超伝導が報告されています。

結晶は図の挿し絵のように三角形の111面がきれいに成長した八面体状であり、惚れ惚れするような濃い紫色をしています。そのサイズは平均して2-3mmで、最高で10mmの結晶が得られています。電気抵抗の温度変化は約1.5Kで超伝導転移が起こることを示しており、この転移は、磁化率、比熱測定によっても確認されています。

パイロクロア酸化物

パイロクロア酸化物はペロブスカイトと並んで2種の金属元素からなる遷移金属酸化物の大きなファミリーをなす。一般式はBを遷移金属元素とするとA2B2O7で、A3+/B4+またはA2+/B5+の組み合わせからなり、大ざっぱに言ってAのイオン半径が比較的小さいときにパイロクロア構造、大きいときにペロブスカイト構造が現れる[1]。

一連のパイロクロア型遷移金属酸化物の物性の特徴をペロブスカイト型酸化物と比較してみるのは興味深い。後者はBO6八面体をつなぐB-O-Bボンドの角度がほぼ180°であるため、d軌道間にある酸素のp軌道を介した重なり積分が大きく伝導バンドを形成しやすい。3dの場合、大きなクーロン相互作用Uによって絶縁体となることが多いが、一端ドーピングがなされると容易に金属化する。また、180°ボンドを反映して磁気的相互作用は反強磁性的である。これに対して、B-O-Bボンドが110~130°と180°から大きく歪んでいるパイロクロア酸化物では、d軌道間の酸素のp軌道を介した重なり積分が小さく、伝導バンドを形成しにくい。また、磁気相互作用が強磁性的な場合がほとんどである。3d電子を有するパイロクロア酸化物には、V、Cr、Mnのものが知られているが、ほとんどが強磁性絶縁体である。ただし、Tl2Mn2O7は例外で、Tlの6s軌道がわずかにフェルミ面にかかって金属となっている[2]。これに比べて軌道の拡がりが大きい4d電子では、MoパイロクロアでAサイトのイオン半径を変えることにより、強磁性金属からスピングラス的な絶縁体へと変化する。また、RuパイロクロアではMnと同様にAサイトがTl、Pb、Biの時に6sバンドの助けで金属になるが、Tl2Ru2O7は特殊で、120Kで構造が斜方晶に歪んで絶縁体化することが知られている[3]。一方、さらに軌道の拡がった5dパイロクロアは一般にほとんど金属的である。バンド計算の結果を見るとフェルミ準位近傍での酸素のp軌道の寄与はそれほど大きくない。Re、Os、Irの4価のパイロクロアは金属であるが、前述のようにOs5+では温度による金属絶縁体転移が見られる。これについては古く1970年代にSleight(BPBOの超伝導を発見した有名な固体化学屋)らの一連の仕事があり、特に面白いのはCd2Os2O7で、これは230Kで高温金属相から低温非金属相への相転移を示すことが報告されていた[4]。ここでOsは5価であり5d電子を3つ持つため、t2g軌道がちょうどhalf-filledになっていて単純にモット転移が起こっていると考えられていた。

以上、パイロクロア型遷移金属酸化物の物性はペロブスカイト系とはかなり趣が異なる。簡単にまとめると、3dシリーズではUよりもW(バンド幅)が効いて絶縁体となる。伝導という観点から面白そうなのは4d/5dであり、関与するのはt2g軌道である。ただし、八面体の歪みからa1gとeg軌道に分裂している。d電子間の磁気相互作用は強磁性的である。多くの金属伝導を示す物質があるが、超伝導を示すものは知られていなかった。

[1] M. A. Subramanian, G. Aravamudan, and G. V. S. Rao, Prog. Solid St. Chem. 15, 55 (1983).

[2] Y. Shimakawa, Y. Kubo, N. Hamada, J. D. Jorgensen, Z. Hu, S. Short, M. Nohara, and H. Takagi, Phys. Rev. B 59, 1249 (1999).

[3] T. Takeda, R. Kanno, Y. Yamamoto, M. Takano, F. Izumi, A. W. Sleight, and A. W. Hewar, J. Mater. Chem. 9, 215 (1999).

[4] A. W. Sleight, J. L. Gilson, J. F. Weiher, and W. Bindloss, Solid State Commun. 14, 357 (1974).

パイロクロア格子と磁気フラストレーション

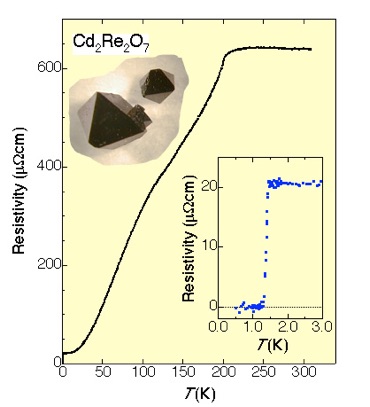

パイロクロア酸化物Cd2Re2O7の結晶構造を下図(左)に示す。ReO6八面体をピンクの多面体でCd、残りのOをそれぞれ黒、水色の球で書いた。このような3次元構造をわかりやすく書くのは容易ではないが、今注目すべきReのみ取り出して簡単化すると(Cd2+は4d殻がすべて埋まっており、一方、Re5+は4f145d2の電子配置を持っているのでそのd電子が電気伝導性および磁性を担う)、右図のようにRe原子が正四面体をなし、これが頂点を共有しながら3次元的に繋がった、極めて対称性の高いパイロクロア格子が現れる。正四面体は正三角形をモチーフとしているため、最近接原子間の磁気的相互作用が反強磁性的ならば3番目のスピンの向きが定まらないという、フラストレーション(3角関係)が生じ、通常の長距離秩序が抑制される。特にスピンが1/2の場合、その基底状態はスピン液体状態になると予想されている[1](余談だが、このようなスピン1/2パイロクロア格子を実現する物質は知られておらず、理論予測は確かめられていない)。

一方、パイロクロア構造(左図)ではCdの占めるAサイトのみ取り出しても、右図のパイロクロア格子が得られる。最近多くの研究が行われているのはAサイトにDyやHoを選び大きな異方性を持つイジングスピンを置いて、Bサイトを非磁性のTi、Snとしたものである。この時、系は絶縁体でAサイト間の相互作用は強磁性的となり、各四面体において、2つのスピンが内を向き残り2つが外を向くようなスピン配列が安定となる。しかし、4つのスピンのうち、どの2つを選ぶかの自由度が6つあり、そのために低温でも長距離秩序が起こらず、「スピンアイス」と呼ばれる状態になる[2]。これは、氷の水素結合に残るエントロピー(氷の場合、酸素原子が四面体の中心にあり、4つの頂点が水素原子)と本質的に同じであることからその名が付いた。

パイロクロア格子を内包するもう一つの重要な酸化物はマグネタイトに代表されるスピネル酸化物である。マグネタイトは相変わらずややこしいが、ZnV2O4やLiV2O4などのバナジウムスピネルには面白い物理が見つかっている。特に後者は、パイロクロア格子上にあるVの1.5個のd電子が金属状態にあり、低温で大きな質量をもつ「重い電子」的な振る舞いが見出されている(γ=200mJ/K2 mol V)[3]。局在スピン系でのフラストレーションの概念は直観的に理解しやすいが、このような非局在系でそれがどのような意味があるか不明な点が多い。LiV2O4の重い電子的振る舞いは、スピンと軌道の自由度が低温まで生き残って電荷の自由度と結合したことによると考えられている[4]。一方、高温超伝導以前に酸化物超伝導体として最高のTc(13.7K)をもっていたLiTi2O4もスピネル構造を有する。これはTiあたり3d電子が半分の系であり、パイロクロア格子上の超伝導とも考えられるが、残念ながら単結晶が得られずその物性には不明な点が多い[5]。

[1] B. Canals and C. Lacroix, Phys. Rev. B 61, 1149 (2000).

[2] A. P. Ramirez, A. Hayashi, R. J. Cava, R. Siddharthan, and B. S. Shastry, Nature 399, 333 (1999).

[3] S. Kondo, D. C. Johnston, and J. D. Jorgensen, Phys. Rev. Lett. 78, 3729 (1997).

[4] C. Urano, M. Nohara, S. Kondo, F. Sakai, H. Takagi, T. Shiraki, and T. Okubo, Phys. Rev. Lett. 85, 1052 (2000).

[5] D. C. Johnston, J. Low Temp. Phys. 25, 145 (1976).

2001/01/01